031019=親子で科学に親しむ 青少年のための科学の祭典

親子で科学に親しむ 青少年のための科学の祭典

果物使い発電実験も きょうまで国立奈良高専

「青少年のための科学の祭典2003奈良大会」が(平成15年10月)18日、大和郡山市矢田町の国立奈良工業高等専門学校で開幕。大勢の親子連れが訪れ、科学の実験や体験教室を楽しんだ。19日まで。無料。

若者の理科離れを防ぎ、科学実験の面白さやもの作りに打ち込む充実感を体験してもらおうと5年前から、日本科学技術振興財団・科学技術館などが県内各地で開催している。

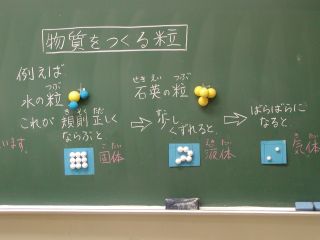

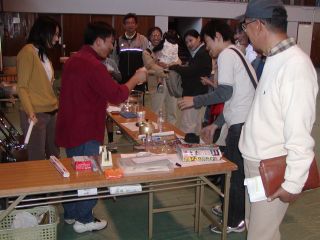

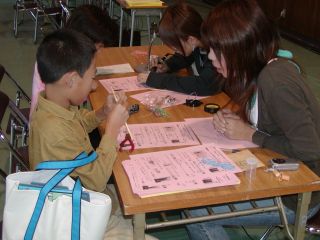

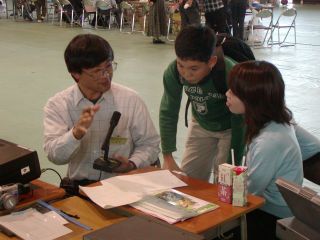

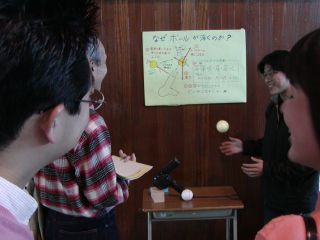

科学・情報、技術などの分野で活躍する教育者や研究者、企業などが先生役となって実験や工作などを気軽に体験できる各コーナーを設けた。会場では子供たちの「なぜ」「どうして」という疑問に先生が分かりやすく説明していた。

バナナやフルーツを使った発電実験を行っていた同校OBで、斑鳩町の福岡裕介さん(40)は、長男の敬介君(11)と二男の慎平君(8)と参加。「はじめての体験なので新鮮。実際にものが出来上がるまでの過程を楽しみたい」と、実験に夢中。

今大会の実行委員長を務める同校の堀内泰男教授は「会場に足を運び、実物に触れてみて、先生たちと一緒に不思議の謎解きをしてほしい」と話している。同大会事務局(0743・55・6074)

記者【幾島健太郎】

西暦2003年(平成15年)10月19日(日)毎日新聞掲載

031019=古代の製鉄法再現も 科学の楽しさを体験

古代の製鉄法再現も 科学の楽しさを体験

大和郡山奈良高専 きょうまで科学の祭典

実験や工作の体験を通じて「理科好き」の子どもたちの育成を目指す恒例イベント「青少年のための科学の祭典2003」奈良大会が(平成15年10月)十八日、大和郡山市矢田町の奈良工業高等専門学校で始まり、親子連れらでにぎわった。十九日まで。

同祭典は平成四年から、東京都での全国大会ほか各地で開催。奈良大会は県内の小・中学校、高校、大学で理科や科学を教える教諭らで構成する実行委員会を中心に、会場を奈良女子大学、奈良教育大学、奈良高専の三校で巡回して毎年開いている。

六回目の今年は、県内の理科や科学の教諭のほか、研究所、企業などが、工夫を凝らした実験や展示など計五十三のテーマで教室を開いた。

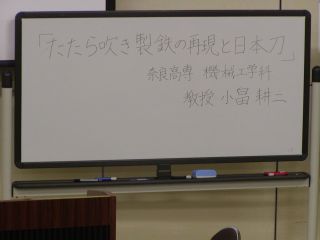

奈良高専の小畠耕二教授と学生らは、古墳時代末期(六世紀)から明治まで使われた古代の製鉄法「たたら吹き」を再現した。幅約〇.八メートル、縦約一.二メートル、高さ約一.三メートルの粘土を固めた炉を製作。小畠教授は「たたら吹きの再現と日本刀」と題して特別講演も行い、古(いにしえ)の技法を解説した。

このほか、竹炭を使った「エジソン電球」の工作や最新工作機械を使った金属製のこま作りなどの教室も開かれ、参加した子どもたちは科学の不思議に目を輝かせていた。

写真=古代製鉄法「たたら吹き」を再現する奈良高専学生=18日、大和郡山市矢田町の同校

平成15年(西暦2003年)10月19日(日)毎日新聞掲載

参考

たたら製鉄

1997年に公開されたアニメーションの映画「もののけ姫」では「たたら場」という昔の製鉄所も重要な舞台となっていた。砂鉄と木炭を原料とし。「たたら」という大きなふいごを踏んで空気を送り込み、高温を作り出すという和鉄(和鋼)製錬工場である。たたらはふいごのことであるが、精錬炉自体を「たたら」とよぶ場合もある。

たたら製鉄の操業=島根県横田町

日本刀の材料に使用する「玉鋼」とよばれる良質の鋼材を得るため、年数回、たたら製鉄による操業が行われている。

日本での鉄の生産が始まった時期についてはいろいろな説があり、確実と思われる製鉄遺跡には6世紀前半のものがある一方、それ以前の弥生時代には小規模が製鉄がなされたとする意見もある。また、製鉄の原料としては、古代に鉄鉱石が用いられ、近世たたら製鉄ではおもに砂鉄を用いたと考えられている。ただし、古代に用いられた製鉄技術については詳しいことはわかっていない。

日本の製鉄の歴史で有名なものに日本刀があるが、反りのある独特の刀が登場したのは平安中期とされ、それ以後技術が進展している。日本刀は炭素量の異なる鋼を複合的に組み合わせるという高度な技術が使われている。近年、その技術を応用したハイテク金属による料理用の包丁が、国内外で高い評価を得ているという事例もある。

数研出版 フォトサイエンス 理科総合A より |